朱印

朱印は、神社や仏閣に参拝すると押印してもらえるもので、御朱印(ごしゅいん)ともよばれています。朱印帳を準備して、複数の朱印を集める集印を行う人もいます。和綴じの屏風折のもので、仏具店などでも入手することが可能です。寺院や神社の職員や僧侶、神職などが押印してくれ、その下に手書きで寺院名や参拝日などを書いてくれます。続きを読む

朱印は、神社や仏閣に参拝すると押印してもらえるもので、御朱印(ごしゅいん)ともよばれています。朱印帳を準備して、複数の朱印を集める集印を行う人もいます。和綴じの屏風折のもので、仏具店などでも入手することが可能です。寺院や神社の職員や僧侶、神職などが押印してくれ、その下に手書きで寺院名や参拝日などを書いてくれます。続きを読む

木柾は、仏教の法具のひとつです。日蓮宗や法華宗の寺院の須弥壇や家庭の仏壇で題目をあげる際に用いられる打楽器です。他の宗門における木魚にあたる法具ですが、木魚とは形体や音色に違いがあります。畳台や座布団のような台の上に乗せて、唄題や読経の際に先端に木製の球がついたバチで叩き拍子をとります。平たく低い形体で、円形だけでなく、四角形の枕型...続きを読む

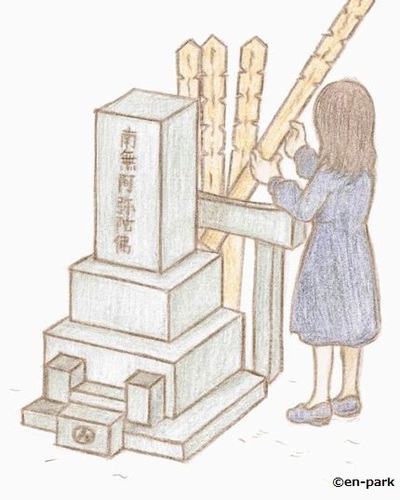

題目塔は御影石などを用いた供養塔で、街道、寺院、刑場跡地などに建立されていることが多いものです。「南無妙法蓮華経」が刻まれています。題目塔に刻まれる南無妙法蓮華経の文字は独特の書体を用いています。ひげのように伸びた書体は髭題目と呼ばれています。この文字は日蓮上人の筆跡をまねたものだとされています。お題目は日蓮宗で「南無妙法蓮華経」を...続きを読む

月参りは、故人の月々の命日に寺院から僧侶に来てもらい、家族で供養を行うことを言います。月命日の法要のことを言います。僧侶に読経をしてもらわない場合でも、家族で故人の好きだったものを供えて、仏前で供養をするのが一般的です。月命日には、仏壇や仏間を掃除し、花や季節の果物などをお供えするなどします。続きを読む

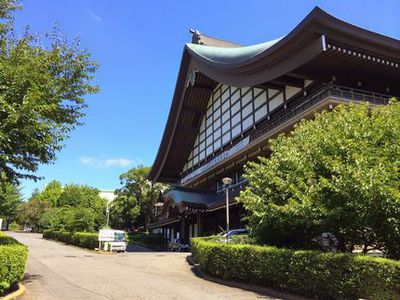

伽藍とは、僧伽藍という言葉を短くしたもので、同じ志を持った人が集まる場所という意味があります。僧が集まり住むところで、修行をする清浄閑静な場所を指す言葉です。転じて、大きな寺や寺院の建物という意味を持つようになりました。梵語でサンガといえば「寄合」「集まり」と言った意味を表します。これを音写にしたものが僧伽になります。奈良時代までは...続きを読む

住職は、寺の長である僧侶のことをいいます。仏教の職名であり、宗派ごとに、住職になるための資格規定が設けられています。寺院によっては女性の住職を認めていなかったり、僧侶はいても住職のいない無住という状態のところもあります。住職以外にも、和尚、法印、阿闍梨、老師など、宗派によってさまざまな呼び名があります。住職になることは出世と言われ、...続きを読む

庫裏とは、仏教寺院の伽藍(寺院の建物)のひとつです。庫裡と書くこともあります。「裏」も「裡」もどちらも内や中という意味があります。寺院の台所であり、居住する場所を意味します。大規模な寺院では、独立した建物になっていて、歴史の古い寺院においては、庫裏の建物が文化財に指定されているものもあります。中小規模の寺院では、建物として独立してい...続きを読む

忌明けとは、家族・親族を亡くした遺族が故人の冥福を祈って喪に服していた忌服(故人の冥福を祈り、喪に服す)期間を終える日を言います。または、その日を迎えたことを言います。この忌服期間は宗教により異なり、仏式の場合は四十九日までを「忌中」とし、1周忌までを「喪中」とします。神式の場合は五十日が忌明けに相当します。仏式の場合は、多くの宗派...続きを読む

訃報とは「誰かが亡くなった」というお知らせのことを言います。例えば電報や電話で親族が亡くなった知らせが届くことなどを「訃報が届いた」と言います。また現代ではテレビやインターネットのニュースなどで「芸能人の○○さんが亡くなりました」といった速報や案内も訃報となります。訃報では伝える内容は「亡くなった人物の名前」「通夜や葬儀の日程と場所...続きを読む

曹洞宗は、禅宗の一つです。鎌倉時代に道元が中国から日本へ伝えました。本山は、福井県の永平寺と横浜市の総持寺です。坐禅を修行の中心に据え、只管打坐というただひたすらに坐禅を行うことを、最も重視します。即心是仏という、坐禅の状態で日常生活を生きていくことを説きます。禅戒一如とも言い、坐禅で学んだことが、生活に現れるという考えからです。南...続きを読む

卒塔婆とは、供養のために用いる細長い板のことです。卒塔婆は、故人や先祖を供養する追善供養の目的で立てられます。塔婆を立てることが「善」とされており、「塔婆を立てる=善を積む」といった行いによって、故人の冥福につながると考えられています。また塔婆供養が先祖への善だけでなく、自身の善い行いとしても奨励されています。卒塔婆の起源は?そもそ...続きを読む

家代々でお墓を継承していく現在の制度だけでは対応しきれなくなった少子化や個人の価値観の変化などの社会変化と、自然回帰の考えがあわさり、少しずつ広がりつつある供養の方法です。自然葬のメリット・デメリットを知ったうえで、選ぶことが大事です。自然葬の主なものとして、散骨と樹木葬の2通りの方法が見られます。散骨とは遺骨を粉末状にして、海や山...続きを読む

返還墓地とは、墓地で返却されて再募集するお墓の区画に用いられる用語です。主に用いられる場面としては、公営墓地などで区画の公募が発表された際などに「返還墓地」と記されています。墓地を使用している人が、別の墓地を求めたり、次の世代で墓を受け継ぐ人がいないなどの理由から、墓地の使用権利を返還すると、その区画は再募集の対象になります。日本に...続きを読む

斎場とは、葬儀を執り行う場所・施設を指します。葬儀が行われる場所は多様化しており、公営斎場・寺院・教会・葬儀会場などを広く斎場と呼びます。霊安室のある斎場では、葬儀までご遺体を安置することが可能です。また葬儀会館などでは、遺族向けの控え室も用意されており、布団貸し出しサービスを利用することでお通夜の宿泊(仮眠)が行なえる斎場もありま...続きを読む

院号は、戒名や法名の中で、院の字がついたもののことを言います。生前から寺院に貢献した人や、社会的に貢献度の高い人が、戒名の上位としてつけるものです。元来は天皇をはじめとする皇族や、将軍家の戒名として用いられていました。院号と居士号を合わせた院居士という戒名もあります。院号は、お寺への貢献度によるといわれるように、通常の戒名、法名をい...続きを読む

塔婆供養は、卒塔婆(板塔婆)を回忌供養・回忌法要やお彼岸・彼岸法要、初盆・お盆などの時期に、お墓の後ろに立てることをいいます。塔婆は、釈迦の遺骨を分骨して、塔を建てて供養したのが、その始まりと言われています。五重塔から五輪塔に変わり、五輪塔を簡略化したものが現在のような板塔婆です。板塔婆は人間の形をかたどっているといわれ、上から順に...続きを読む

東寺とは、京都市にある東寺真言宗の総本山です。嵯峨天皇から空海に東寺が下賜(かし)されて、真言密教の根本道場となったことから、日本で最初に密教寺院が誕生したといわれています。空海が住居を構えたところとして、御影堂(みえいどう)では今でも毎日、生身供といって、空海が生きているように毎朝食事が出されているといいます。1994年には世界遺...続きを読む

霊場とは、霊験あらたかな場所のことです。一般的には神社、寺院といった宗教施設や、聖人の誕生地、居住地、墓などといったゆかりのあるところなどがあげられます。特定の宗教の発祥地、本山など古くから信仰の対象になっている神聖な土地です。続きを読む

墓地には寺院墓地、公営霊園、民営霊園の3つがあります。公営霊園とは、都道府県や市町村などの自治体が管理・運営している墓地のことです。特徴として挙げられるのは、・自治体が運営しているので、経営が安定している・宗旨・宗派を問われない・永代使用料が比較的安く設定されている場合も・石材店を自由に選ぶことができるなどです。ただし誰でも購入でき...続きを読む

墓地には寺院墓地、公営霊園、民営霊園の3つがあります。昭和30年代に寺院墓地や公営墓地が不足が問題となり、新しく民営霊園が登場しました。民営霊園とは、営利を目的としない公益法人や宗教法人に経営が許可されている墓地のことです。宗教法人の経営であっても、宗旨・宗派不問の墓地として販売しているものを、民営墓地と呼ぶ場合もあります。特徴とし...続きを読む

「ずっと家にいて終活が進まない」 「そろそろ納骨したいのに見学ができない」 そんなお悩みを少しでも解決すべく、青山霊廟(東京都港区北青山2-12-9・外苑前徒歩2...

【PR】不安定な世情の中、終末期について意識させられ、ご不安に思われる方も増えてきています。 エンパークでは、こんな世情だからこそ、心配されている方が増えている「葬儀・...

[PR] 葬儀を終えて納骨先を探そうと調べてみると、想像以上に選択肢が多くて悩むことも少なくありません。 墓地や霊園だけでなく、屋内の納骨堂や永代供養墓、樹木...

[PR] 「はじめての喪主、、、どこに相談すればいいの?」 「葬儀社を選ぶときに気をつけたほうがいいことは?」 「どうやって葬儀社を探せばいいの?」 ...

お金に関する記事の監修者

実務家ファイナンシャルプランナー

ライター・ディレクター

ライター・レポーター

解体に関する記事の監修者

地味に忙しい幸運体質の編集人

家の建築・リノベーションの専門家

大人のためのbetterlifeマガジン