卒塔婆・塔婆

卒塔婆とは、供養のために用いる細長い板のことです。卒塔婆は、故人や先祖を供養する追善供養の目的で立てられます。塔婆を立てることが「善」とされており、「塔婆を立てる=善を積む」といった行いによって、故人の冥福につながると考えられています。また塔婆供養が先祖への善だけでなく、自身の善い行いとしても奨励されています。卒塔婆の起源は?そもそ...続きを読む

卒塔婆とは、供養のために用いる細長い板のことです。卒塔婆は、故人や先祖を供養する追善供養の目的で立てられます。塔婆を立てることが「善」とされており、「塔婆を立てる=善を積む」といった行いによって、故人の冥福につながると考えられています。また塔婆供養が先祖への善だけでなく、自身の善い行いとしても奨励されています。卒塔婆の起源は?そもそ...続きを読む

お布施(布施)とは、僧侶へ読経や戒名を頂いた謝礼として金品を渡すことをいいます。または、本尊へお供えするという考え方をとります。読経や戒名の対価という意味ではないので、読経料や戒名料という言葉は使いませんのでご注意ください。お布施を渡す時は、半紙に包むか、白封筒に入れ水引は掛けません。「御布施」と表書きをするか何も書かなくてもよいと...続きを読む

終活とは、2010年の新語・流行語大賞にもノミネートされた言葉で、人生の終わりのための活動の略語です。週刊朝日誌の造語で、人が人生の最期を迎えるにあたり行うべきこと、つまり、葬儀のための計画を立てたり、お墓を探したりといった、準備を始めることを言います。週刊朝日は、連載記事「現代終活事情」の中で、葬儀や墓などの基礎知識や最新事情を紹...続きを読む

時宗とは、浄土教の一宗派で、鎌倉時代に一遍を祖師としておった宗派です。総本山は神奈川県藤沢市の清浄光寺です。一日に六回、決まった時間に念仏をとなえる集団を六時念仏衆と言い、一遍は弟子と自分を「時衆」と称していました。「宗」の文字を使うようになったのは、江戸時代以降とされています。阿弥陀経を根本経典とし,臨命終時を説きました。平生が臨...続きを読む

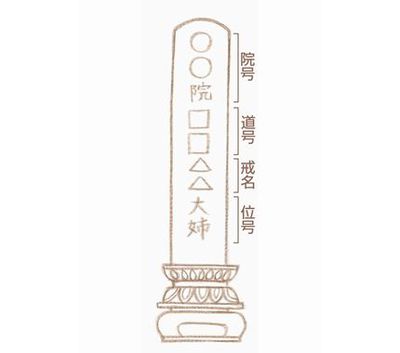

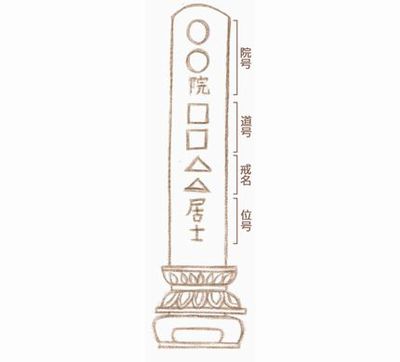

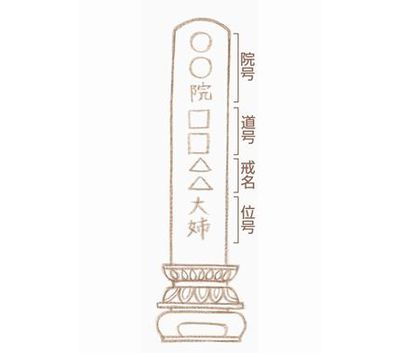

院号は、戒名や法名の中で、院の字がついたもののことを言います。生前から寺院に貢献した人や、社会的に貢献度の高い人が、戒名の上位としてつけるものです。元来は天皇をはじめとする皇族や、将軍家の戒名として用いられていました。院号と居士号を合わせた院居士という戒名もあります。院号は、お寺への貢献度によるといわれるように、通常の戒名、法名をい...続きを読む

塔婆供養は、卒塔婆(板塔婆)を回忌供養・回忌法要やお彼岸・彼岸法要、初盆・お盆などの時期に、お墓の後ろに立てることをいいます。塔婆は、釈迦の遺骨を分骨して、塔を建てて供養したのが、その始まりと言われています。五重塔から五輪塔に変わり、五輪塔を簡略化したものが現在のような板塔婆です。板塔婆は人間の形をかたどっているといわれ、上から順に...続きを読む

臨済宗は、禅宗のひとつです。中国禅宗の五家七宗の一つが、鎌倉時代に明庵栄西が日本に伝えました。看話禅は、師匠が出す公案という問題を、弟子が、体全体で答えを見出す中で、理論を超えた真実を探すというものです。また、師匠と二人きりで対面し、弟子が提示した結果を、師匠が検証する参禅を行うことで、体得しました。浄土宗、浄土真宗の念仏を唱えて極...続きを読む

宗旨替えとは、広義に言えば自分が信仰している宗旨宗派を変更することです。仏教なら仏教の中で宗旨宗派の変更を行うなど、同じ宗教間での変更を指す言葉です。狭義で言えば、寺請け制度の菩提寺を別の宗旨の寺に変更することをさします。その寺院の檀家をやめて、別の寺の檀家になることです。続きを読む

卒塔婆・塔婆とは、納骨する際や法要のときなど、供養のために用いる板のことをさします。よくお墓の後ろに建てられる長さ1~2mの卒塔婆は「板塔婆」と呼ばれるものです。水塔婆・経木塔婆と呼ばれており、経木と呼ばれる薄い木の板で作られている塔婆です。水塔婆・経木塔婆の一般的な大きさは、長さが九寸(約27cm)から一尺二寸(約36cm)、厚さ...続きを読む

葬儀や法事法要時に、宗教者にお渡しするお布施の表書きを悩まれる方も多いと思います。明確な決まりがあるわけではないですが、特に何も書かずに、無地の白色の封筒に入れてお渡しすることがよいとする考え方もあります。または「御布施」と表記する場合もあります。水引を用いることは不要とされていますので、無地の白色の封筒などに入れてお渡しすることで...続きを読む

墓誌とは、墓石の傍らに建てる石碑のことです。石碑には、亡くなった人の名前、戒名や法名、亡くなった日付(享年・行年)などを彫刻します。墓誌を見ると家族や親族がわかり、先祖のつながりもわかるため、一族の歴史を伝える役割にもなります。比較的広い墓所を持つ、何代も続く大きな家族に人気の出てきた、墓石の付属品としては新しい部類に入るものです。...続きを読む

棚経とは、僧侶が一軒一軒檀家を回り、お盆のお経をあげることをいいます。棚経の棚は、盆棚、精霊棚の棚からきています。お経も仏壇の前に限らず、精霊棚の前で読まれることもあります。盆棚は、供物を飾る棚で、庭先や座敷に飾られます。最近では仏壇の前に設けることが多くなっています。続きを読む

俗名とは、戒名や法名に対して使うことが多い言葉で、生前に名乗っていた姓名のことをさします。仏式で葬儀を行う場合は、檀家になっている菩提寺に戒名を付けてもらいますが、戒名ではなく、生前の本名で葬儀を執り行う場合などがあります。その場合に、「俗名で葬儀を行う」という言い方をすることがあります。続きを読む

角塔婆は、五輪塔の形がもとになっており、五輪塔を簡略化した供養に用いられる四角柱です。角塔婆を簡略化したものが、一般的にお墓に立てられる板塔婆といわれています。五輪塔も角塔婆も、世界の構成している五大物質を表し、上から、空・風・火・水・地の梵字が書かれ、その下に故人の戒名が書かれています。側面には大日如来を表わす梵字と、その下に建立...続きを読む

七本塔婆とは、初七日から四十九日(七七日忌)までの期間に行う、七回の法要ごとに合計七本の塔婆のことです。そもそも仏教では、死後四十九日のあいだ、七日ごとに閻魔大王により生前の所業を裁かれ、 四十九日目に判決が言い渡されるといわれています。 この四十九日目の判決の日が「忌明け(満中陰)」とされており、この忌明け法要(満中陰法要)までは...続きを読む

霊号は、仏教でいう戒名のような役割をするものです。仏教で戒名を位牌に書くように、神道では、霊璽(霊代)に霊号を書きます。亡くなった人の御霊としての名前です。霊号は、生前の名前に、称名(たたえな)、尊称、結辞などを重ねて記します。称名は、成人男性では「大人(うし)」女性は「刀自(とじ)」が使われる事が一般的です。身分や年齢、性別を表す...続きを読む

戒名とは、仏教において受戒した者に与えられる名前であり、仏弟子になり、戒律を守る証として与えられるものです。今では戒名は、死後に付けられることが多いですが、本来は、生前に仏弟子になった時にいただくものです。生前に戒名をいただいている場合、死後にあらためていただく必要はありません。浄土真宗では戒律がないという考え方をしますので、戒名で...続きを読む

居士とは、出家せずに、家庭で修行をする仏教徒を表す言葉です。男性の在家仏教徒という意味です。家に居る士ということから名前がつきました。一般の信者と違って、出家こそしていないとはいえ、仏教の知識や経験においては、僧侶と同程度の力量を持っているという意味があります。また、戒名の最後の位号と呼ばれる部分につける敬称にも使われています。居士...続きを読む

大姉とは、女性の戒名の最後につく語で、男性でいう居士にあたります。居士は、大士とも言われるため、大士に対して大姉となったとも言われています。戒名の位としては、信女の上にあたり、在家信者の女性につけられるといわれる称号です。続きを読む

菩提寺とは、先祖代々のお墓のあるお寺のことです。檀家である自分たちと菩提寺との関係は、宗教儀礼に関してはすべてその宗派の作法に則り、菩提寺の運営維持を支えるという関係になります。葬式や法事をお願いする寺院でもあります。菩提寺は、先祖の墓があり、位牌をおまつりしてあるところです。仏事でわからないことを相談に乗ってもらえる場所でもありま...続きを読む

「ずっと家にいて終活が進まない」 「そろそろ納骨したいのに見学ができない」 そんなお悩みを少しでも解決すべく、青山霊廟(東京都港区北青山2-12-9・外苑前徒歩2...

【PR】不安定な世情の中、終末期について意識させられ、ご不安に思われる方も増えてきています。 エンパークでは、こんな世情だからこそ、心配されている方が増えている「葬儀・...

[PR] 葬儀を終えて納骨先を探そうと調べてみると、想像以上に選択肢が多くて悩むことも少なくありません。 墓地や霊園だけでなく、屋内の納骨堂や永代供養墓、樹木...

[PR] 「はじめての喪主、、、どこに相談すればいいの?」 「葬儀社を選ぶときに気をつけたほうがいいことは?」 「どうやって葬儀社を探せばいいの?」 ...

ライター・ディレクター

解体に関する記事の監修者

大人のためのbetterlifeマガジン

お金に関する記事の監修者

地味に忙しい幸運体質の編集人

家の建築・リノベーションの専門家

ライター・レポーター

実務家ファイナンシャルプランナー