骨葬

お葬式の順序は、一般的に通夜から始まり、葬儀・告別式、出棺、火葬という一連の法要の流れがあります。しかし地方によっては、葬儀や告別式の前に、いったん家族で先に火葬を行うケースがあります。遺体ではなく、遺骨を安置して葬儀、告別式を行うために、骨葬とよびます。家族で密葬をして、火葬までは済ましておき、後から遺骨を安置して、本葬やお別れ会...続きを読む

お葬式の順序は、一般的に通夜から始まり、葬儀・告別式、出棺、火葬という一連の法要の流れがあります。しかし地方によっては、葬儀や告別式の前に、いったん家族で先に火葬を行うケースがあります。遺体ではなく、遺骨を安置して葬儀、告別式を行うために、骨葬とよびます。家族で密葬をして、火葬までは済ましておき、後から遺骨を安置して、本葬やお別れ会...続きを読む

手元供養とは、お骨を供養の対象として、自宅で供養することをいいます。納骨を行う代わりに自宅で一部を保管し、故人をしのぶ人が増えています。納骨は行っても、一部のお骨を分骨するなどして、手元に遺灰を残してお祀りする場合も見られます。最愛の家族の遺骨や髪の毛、遺灰などを身近に置くことで、毎日手を合わせたり、お参りしたりできることから、手元...続きを読む

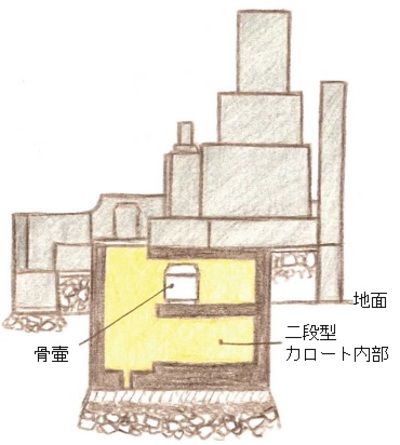

カロートとは、お墓のお骨を納める納骨室のことをさします。お墓の地下の部分にあたります。一般的なお墓では、カロートの入り口は石の版などでふさがれていて、納骨する時にだけ、石の板を移動させて、骨壷を納めます。カロートという不思議な語感ですが、「かろうと」「からうど」という日本語が語源で、漢字では「唐櫃」と書くようです。続きを読む

収骨とは、火葬が終わったあとに、遺族や近しい人たちで、骨上げをすることです。収骨は、火葬場の係員も手伝ってくれます。焼骨が炉前に引き出されたら、お骨を拾います。足の方から順に、頭部に向かって拾っていきます。地方によって、全部のお骨を収納をする地域と、一部のみ拾う地域があります。(参考:関東と関西のお葬式の違い)分骨などを考慮している...続きを読む

納骨とは、お骨の入った骨壷をお墓の中に収めることを言います。地方や宗教によっても違いがありますが、四十九日法要の後にお坊さんと一緒にお墓に行き、その中に骨壷を納めてお経を唱えてもらう場合などがみられます。葬儀後の法要としては、初七日を葬儀当日に繰り上げ初七日として行うケースも増えてきましたが、本来は亡くなってから7日毎に法要が行われ...続きを読む

分骨証明書とは、お骨を分骨する際に発行してもらう書類です。希望によりお骨を2か所以上に分けて納骨したいというケースが発生した場合、2箇所目以降に納骨する際に必要になる書類です。お骨は法的には「ご遺体の一部」という事になっていますから、納骨(埋葬)する際には「埋葬許可証」というものが必要になります。もし埋葬許可証なしに遺体を埋葬したり...続きを読む

全収骨とは、関東地域や北海道など東日本の広い地域で見られる収骨の方法で、すべての遺骨を骨壷に収めて拾骨することを言います。これに対して、関西地域など西日本では、のど仏など主要なお骨を少しだけ収骨するため「部分収骨」と呼ばれます。この全収骨と部分収骨の境目にあたる愛知県など一部の地域では、同地域内でも収骨方法が二分するなどもあるようで...続きを読む

部分収骨とは、関西圏や西日本などで広く見られる収骨の方法で、火葬場(斎場)での骨上げの際、、のど仏や歯骨などの一部の骨だけを拾って収骨することです。また、胴や歯骨を分けて収骨する地方もあります。足から頭にかけて収骨する際、少しずつ拾うようにするといいます。残った骨に関しては、火葬場側で供養するということになっています。そのため、関西...続きを読む

胴骨とは、喉仏を本骨と呼び、それ以外の骨を指さす言葉です。関西地方では、火葬後のお骨上げの際に、喉仏の骨をそれ以外の骨とは別の容器に収める風習があります。関西地方は古都である奈良・京都を控え、また多くの神社仏閣などの宗派の本山も多く存在するため、古くから遺骨を「お墓」と「本山」に分けて収める「本山納骨」という風習があったようです。お...続きを読む

本骨とは、お骨の中でも特に、喉仏の骨を指していう言葉です。喉仏の骨は「仏」とついているように、その骨の形が仏様の形をしているように見えます。そのため、喉仏の骨は体全体の骨の中でも特別な骨とされていて、喉仏の骨だけを別の容器に収める地方もあります。一方、関東では逆で、喉仏以外の骨を本骨と呼ぶことが多いです。続きを読む

合祀墓とは、合同で祀られるお墓のことをいい、一般的には永代供養墓や共同墓という名称で呼ばれることが多いです。ここでいう合同とは、家族・親族間ではなく、血縁のない複数の人を指します。一般的な納骨は、故人が一人一つの骨壷に収まりますが、合祀墓の場合は骨壷から故人をお出しし、ご遺骨を直接合祀墓にお入れする形になります。すでに祀られているご...続きを読む

埋葬とは、遺体や遺骨を、お墓や納骨堂に納め、葬ることをいいます。現在の日本では、火葬を終えた後、遺骨を、納骨堂やお墓に納める埋葬が一般的です。埋葬に関する法律としては、通称、墓埋法(ぼまいほう)・墓地埋葬法、と呼ばれる「墓地、埋葬等に関する法律」があります。その法律の中で、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行なってはな...続きを読む

白木位牌とは、葬儀の時、祭壇の上に安置するための仮の位牌です。塗りのない位牌で、享年、俗名、戒名などが記されています。四十九日に弔明けになると、塗位牌(本位牌)を作ります。野位牌とも言われ、本来は野辺送りの時に、遺族が埋葬地まで棺を運ぶ参列の際、喪主が持っていくことから、その名がついたといわれています。続きを読む

分骨とはその名の通り「故人のお骨」の一部を別の場所にわけて納骨することを言います。先祖代々の墓とは離れた地に暮らしていてなかなかお墓参りに行けないというような場合に、先祖代々の墓とは別に近場にお墓を作って分納するようなケースが多く見られます。分骨をすることは問題ないかと心配される方もいますが、仏教的な考えからも問題ないとされています...続きを読む

墓地埋葬法とは、昭和23年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」のことです。墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的としています。墓埋法や埋葬法と略されることがあります。関わりの深い項目を抜粋すると、第三条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段...続きを読む

後飾りとは、火葬を終えたお骨を安置しておく2段から3段ほどの壇です。白木で造られたもので、白い布を上からかけたものが多いです。葬儀を仏式で行った場合、お位牌、線香、供物などもお供えして、お骨をご安置して供養します。四十九日などを迎えて納骨を終えた後は撤去する一時的なもので、中陰壇(ちゅういんだん)や後壇(あとだん)とも呼ばれます。葬...続きを読む

「ずっと家にいて終活が進まない」 「そろそろ納骨したいのに見学ができない」 そんなお悩みを少しでも解決すべく、青山霊廟(東京都港区北青山2-12-9・外苑前徒歩2...

【PR】不安定な世情の中、終末期について意識させられ、ご不安に思われる方も増えてきています。 エンパークでは、こんな世情だからこそ、心配されている方が増えている「葬儀・...

[PR] 葬儀を終えて納骨先を探そうと調べてみると、想像以上に選択肢が多くて悩むことも少なくありません。 墓地や霊園だけでなく、屋内の納骨堂や永代供養墓、樹木...

[PR] 「はじめての喪主、、、どこに相談すればいいの?」 「葬儀社を選ぶときに気をつけたほうがいいことは?」 「どうやって葬儀社を探せばいいの?」 ...

解体に関する記事の監修者

大人のためのbetterlifeマガジン

ライター・レポーター

ライター・ディレクター

実務家ファイナンシャルプランナー

地味に忙しい幸運体質の編集人

お金に関する記事の監修者

家の建築・リノベーションの専門家