袱紗

袱紗とは、贈り物の金品を包んだり、上にかけて覆う目的で使用する四角い布のことです。大きさによって小ぶりのものを帛紗と書くこともあります。古くは貴重品を入れた箱の上にかけて使っていました。また、貴重品や贈答品を持ち運ぶ際に、風呂敷のように埃や汚れ、日焼け防止の目的で包んで使用したりしていました。袱紗は一枚の布地ではなく、裏を付け、四方...続きを読む

袱紗とは、贈り物の金品を包んだり、上にかけて覆う目的で使用する四角い布のことです。大きさによって小ぶりのものを帛紗と書くこともあります。古くは貴重品を入れた箱の上にかけて使っていました。また、貴重品や贈答品を持ち運ぶ際に、風呂敷のように埃や汚れ、日焼け防止の目的で包んで使用したりしていました。袱紗は一枚の布地ではなく、裏を付け、四方...続きを読む

六波羅蜜とは、この世にあって、仏の境涯に到るために行う修行のことを言います。波羅蜜というのは、悟りの世界に到るという意味です。六波羅蜜は以下の六つの修行を行います。般若経では六波羅蜜を成就させることが到彼岸となるとしていて、華厳経では、六波羅蜜に4種が加わり十波羅蜜となっています。続きを読む

精進料理とは、野菜、豆、穀類を工夫して調理した料理です。仏教では、殺生が禁じられているため、肉食はできません。そのため、僧が食べる食事は、精進料理が基本になります。美食を戒め、粗食であれという行でもあります。精進料理の精進は、ひたすらに仏道修行に努めることで、悟りを極めるための食事という意味もあります。続きを読む

役僧とは、葬儀や法事などで導師について従う僧のことです。伴僧とも言われます。葬儀を取り仕切るのは導師ですが、規模の大きな葬儀になると、導師の次に格がある脇導師が来て、その下に役僧がいます。導師は菩提寺の住職など、住職資格を保有している僧侶でなければなりません。菩提寺より寺格が上の寺院から、葬儀や法事のために来てもらうこともできるでし...続きを読む

勤行とは、仏教で精進することを言います。具体的には、仏前でお経を読み、手を合わせて回向するというお勤めのことです。一般家庭では、仏壇の前で読経したり、礼拝したりすることをさします。寺院の日常勤行や、彼岸会などの年間行事、故人の法要なども含まれます。葬儀に際してのお勤めも、勤行のひとつです。続きを読む

読経とは、仏教徒が経文を音読することをいいます。経を声をあげて読むことであり、仏前で経を読み上げることをさします。読経は経典の意味を理解し、実践するため、また記憶して流布するために行なっていました。しだいに読経そのものが宗教的な側面を持つようになったとも言います。読経は経文を見ながら音読を行うことで、暗誦することは誦経、複数の僧侶に...続きを読む

お経料とは、仏教において、通夜・葬儀・告別式や法事法要の際に、僧侶にお経をあげてもらったことに対する謝礼を指す言葉です。謝礼の封筒の表書きとしても用いられることがありますが、お経料という言葉を用いず「お布施」という言葉を用いることが良いとする考え方もあります。続きを読む

忌中払いとは、四十九日の間には精進料理を食べて故人の供養をしてきた人たちが、忌明けに精進落としで肉や魚を食べて、通常の生活に戻るけじめになる会食のことです。地方によってさまざまな呼び方があり、忌中引き、お斎、御苦労呼、法宴、座敷洗い、忌払いなど、地方や宗派でさまざまな言い方があります。続きを読む

初彼岸とは、故人が亡くなって初めて迎えるお彼岸のことをさします。初彼岸は、故人が初めて悟りの世界、極楽浄土にいくといわれています。彼岸は春と秋にあります。春分の日と秋分の日の前後三日間を合わせた七日間です。彼岸という言葉は、もとは到彼岸のという言葉の略だといいます。彼岸は向こう岸を表し、それは煩悩を断ち切って悟りの世界だとされていま...続きを読む

俗名とは、戒名や法名に対して使うことが多い言葉で、生前に名乗っていた姓名のことをさします。仏式で葬儀を行う場合は、檀家になっている菩提寺に戒名を付けてもらいますが、戒名ではなく、生前の本名で葬儀を執り行う場合などがあります。その場合に、「俗名で葬儀を行う」という言い方をすることがあります。続きを読む

葬儀における見積書とは、葬儀の前に葬儀社から出してもらう、葬儀にかかる費用の見積もりのことです。見積もりには、葬儀社によっては「葬儀一式」というように、何と何が含まれ、どんなサービスは別料金になるかなどがわかりにくい項目が多く含まれていることもあり納得いくまで説明を受けた後に、サインをすることが大切です。続きを読む

百日祭とは、神道で故人の死後100日目に行う祭事です。仏式でいう百箇日に当たります。百日祭以降は、一年祭、三年祭、五年祭、十年祭となり、それ以降は五年おきに御霊祭を行います。仏式での「法要」は、神道では「御霊祭」という名前になります。百日祭は、斎場、墓前、自宅で行われるのが一般的で、神社では行われません。「御玉串料」「御神前」などと...続きを読む

脇導師とは、葬儀の時に複数の僧侶がいる場合、一番重要な役目を果たす僧侶が導師で、その次に地位の高い僧侶のことを言います。複数の僧侶が葬儀を取り仕切ってくれた時に一番悩むのはお布施の金額やお布施の包み方でしょう。一般的に導師に渡した金額の三分の一程度を、脇導師に渡すと言われています。導師は檀家の寺院から葬儀に参加してくれますが、脇導師...続きを読む

葬儀における見積もりとは、葬儀の内容と費用を、葬儀前にあらかじめ想定し決めておくことをいいます。身内が亡くなった場合には、すぐに通夜や葬儀の準備をはじめなければならず、多くの場合は葬儀社に連絡をとります。見積した金額と、葬儀後の請求書の金額が大きく異なることがあってはトラブルの原因になりますので、不明な点は、見積もり時点で納得いくま...続きを読む

寄進とは「寄せまいらせる」の意で、寺院や神社に寄付を行うことをいいます。寄進に厳密な決まりは存在せず、現代では金銭・物品のどちらかであることがほとんどですが、所有地(土地)を寄進する人もいます。また、葬儀や法要、祥月命日、季節の行事(お盆・お彼岸)の際、お世話になった僧侶に渡す「お布施」も寄進(財施)に含まれます。続きを読む

宗教法人とは、宗教法人法に基づいて、法人格を与えられた宗教団体のことをいいます。公益法人の一種で、神社、寺院、教会や、それを包括する教派、宗派、教団などが宗教法人になります。非営利団体で、公益事業が行え、税制面で特典があるといわれていますが、具体的には、宗教法人は収益事業に対してのみ課税し、一般事業の税率とは異なる低率の税率で課税さ...続きを読む

導師とは、葬儀や法要の際に死者の霊を弔う僧侶のことをさします。葬儀をとりおこなう僧侶で、死者に引導を渡すことから、引導僧とも言われます。本来は導く師という意味で、仏教の指導者や僧侶を表した言葉でした。その後、唱導師のように、法会で進行の中心になって読経し、他の僧を導く僧侶の意味になりました。導師には法要全部を統括する大導師と言われる...続きを読む

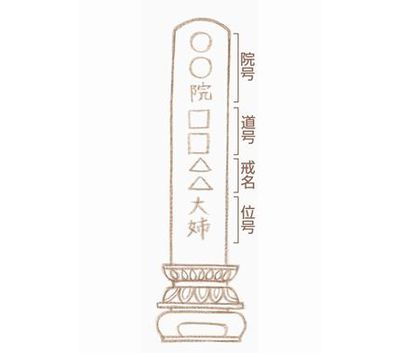

信女とは女性の戒名の最後につく語で、男性でいう信士にあたります。信女は位階の中では下の位になりますが、もっとも一般的な戒名とも言われます。信女は、サンスクリット語のuvayiを音写した優婆夷から来ています。戒名は通常2文字からなります。一文字は自分の名前からとり、もう一文字は、仏教の世界の文字や、お経から一文字を取って、作るケースが...続きを読む

大姉とは、女性の戒名の最後につく語で、男性でいう居士にあたります。居士は、大士とも言われるため、大士に対して大姉となったとも言われています。戒名の位としては、信女の上にあたり、在家信者の女性につけられるといわれる称号です。続きを読む

寺請制度とは、江戸時代にキリスト教を排除する目的で「すべての人は寺院の檀家となり、寺院から寺請証文を受け取ること」を強要した制度です。檀家は特定の寺院に所属することでお布施を払い、葬儀や法要の一切をおこなってもらうことになります。寺院はお布施で潤うことになりますが、同時に檀家の管理を請け負う責任を持たされることになりました。事実上寺...続きを読む

「ずっと家にいて終活が進まない」 「そろそろ納骨したいのに見学ができない」 そんなお悩みを少しでも解決すべく、青山霊廟(東京都港区北青山2-12-9・外苑前徒歩2...

【PR】不安定な世情の中、終末期について意識させられ、ご不安に思われる方も増えてきています。 エンパークでは、こんな世情だからこそ、心配されている方が増えている「葬儀・...

[PR] 葬儀を終えて納骨先を探そうと調べてみると、想像以上に選択肢が多くて悩むことも少なくありません。 墓地や霊園だけでなく、屋内の納骨堂や永代供養墓、樹木...

[PR] 「はじめての喪主、、、どこに相談すればいいの?」 「葬儀社を選ぶときに気をつけたほうがいいことは?」 「どうやって葬儀社を探せばいいの?」 ...

解体に関する記事の監修者

家の建築・リノベーションの専門家

ライター・レポーター

実務家ファイナンシャルプランナー

大人のためのbetterlifeマガジン

地味に忙しい幸運体質の編集人

ライター・ディレクター

お金に関する記事の監修者