蓮華

蓮華とは蓮の花、スイレンのことを指します。「レンゲ」と言えば、中華料理のスプーンや春の田んぼに咲くピンク色の小さな蓮華草という花を思い浮かべる方が多いかと思いますが、仏教で言う蓮華とは蓮の花を指します。蓮の花といえば仏教には欠かせないもので、例えば仏像が立っている足元に蓮の花があったり、脇に蓮の葉が添えられているものが多く、中国やイ...続きを読む

蓮華とは蓮の花、スイレンのことを指します。「レンゲ」と言えば、中華料理のスプーンや春の田んぼに咲くピンク色の小さな蓮華草という花を思い浮かべる方が多いかと思いますが、仏教で言う蓮華とは蓮の花を指します。蓮の花といえば仏教には欠かせないもので、例えば仏像が立っている足元に蓮の花があったり、脇に蓮の葉が添えられているものが多く、中国やイ...続きを読む

穢れとは、神道や仏教の観念のひとつで、私たちが触れている時間や物体、肉体や行為などが清浄ではない状態を「汚れており、良くない状態」と捉える考え方です。ここでいう穢れ(汚れ)は内面的なものであり、それは永続的なものだとされます。また、ユダヤ教およびキリスト教では、穢れを罪という言葉で聖書に表しています。続きを読む

少子化とは、出生率が持続的に低下して、子どもの数が減少することをいいます。先進国には共通した社会問題で、日本にも同様の問題があり、平成15年に少子化社会対策基本法が施行されています。親世代より子ども世代の人数が少ないという人口減少時代に突入した日本では、既存の檀家制度が立ち行かなくなることが予想され、葬儀や墓に対する意識の変化と併せ...続きを読む

厨子とは、仏像、仏画などを安置するもので、一般的には正面に両開きの扉があり、屋根と台座のある戸棚のような形をした仏具です。厨子は屋根の形によって、丸厨子、平厨子、帽額厨子などの種類があります。厨子は仏像を収める祠(ほこら)の役割を果たします。一般的に家庭でみられる仏壇は厨子型仏壇ともいわれ、堂宇と仏壇をあわせた古代寺院を小さくして、...続きを読む

阿弥陀堂とは、阿弥陀如来をご本尊として祀っているお堂や、阿弥陀如来を祭ったお堂を持つ院のことを言います。日本にも有名な阿弥陀堂が数多く残されており、東大寺阿弥陀堂のように、阿弥陀堂と呼ばれるもの以外に、平等院鳳凰堂や中尊寺金色堂も阿弥陀堂の一つです。日本の主な阿弥陀堂・東大寺阿弥陀堂(奈良県)・法華寺阿弥陀浄土院(奈良県)・延暦寺常...続きを読む

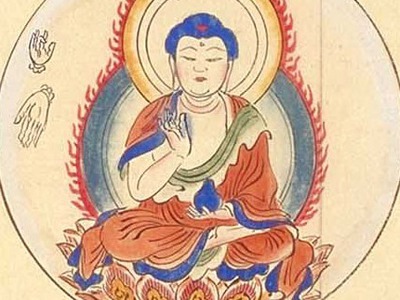

薬師如来とは、薬壺を持ち病気を治す仏様として知られる、如来の一尊です。西方極楽浄土の阿弥陀如来に対して、薬師如来は東方浄瑠璃界(いわゆる現世)の教主とされています。阿弥陀如来は死後の来世の平穏を司る仏なのに対して、薬師如来は現世での苦しみを取り除き安泰を司る仏として扱われています。如来とは、そもそも人間が解脱し悟りを開いた状態を指し...続きを読む

寺院墓地と同じ意味です(→寺院墓地へ移動)続きを読む

蓮如(1415~1499)とは、室町時代に活躍した浄土真宗の僧侶です。父は本願寺第7世の存如で、後にその跡を継ぎ、本願寺第8世となります。浄土真宗では、蓮如のことを「蓮如上人」と尊称しますが、「本願寺蓮如」と呼ばれることもあります。蓮如が、親鸞の教えを説く切っ掛けとなったのは、実母との生別でした。実母は、6歳の蓮如と別れる際に「親鸞...続きを読む

知恩院とは、京都府京都市東山区にある、浄土宗の総本山です。浄土宗の宗祖、法然が開基しました。法然没後、江戸時代に現在の規模になり、大小106の伽藍からなります。国宝の日本最大と言われる三門は高さ24メートルにもなります。続きを読む

脇侍とは、仏教彫刻・線画において、中尊(ご本尊=中央に位置する、信仰の中心となる仏様)の左右に控える存在で、明王・天・菩薩などがそれに当たります。脇侍は、中尊が持つ教化を補佐する役割を持っており、中尊と脇侍の両方を揃えることで、より深く仏教・教化に触れることがかないます。中尊と脇侍の組み合わせは宗派により異なります。真言宗・・・中尊...続きを読む

門前町とは、有力な寺院・神社の周りに形成された町のことです。歴史的な市街地は城や湊、市場から成立った場所が多いですが、寺院・神社もその一つであり、古くから存在する門前町もまた、歴史的な市街地であるといえます。門前町は、多くの参詣者を集める寺院・神社を中心に、参詣・参拝客の流れをそのまま呼び込もうとする商工業者が集まることによって形成...続きを読む

寺院とは、宗教活動の中心となる建物や場所をさします。イスラム教やキリスト教などにおける礼拝施設とその敷地を指す言葉であると同時に、仏教における寺とその境内を表す言葉です。仏像が安置され、僧侶が住み、修行する場所でもあります。続きを読む

寄進とは「寄せまいらせる」の意で、寺院や神社に寄付を行うことをいいます。寄進に厳密な決まりは存在せず、現代では金銭・物品のどちらかであることがほとんどですが、所有地(土地)を寄進する人もいます。また、葬儀や法要、祥月命日、季節の行事(お盆・お彼岸)の際、お世話になった僧侶に渡す「お布施」も寄進(財施)に含まれます。続きを読む

宗教法人とは、宗教法人法に基づいて、法人格を与えられた宗教団体のことをいいます。公益法人の一種で、神社、寺院、教会や、それを包括する教派、宗派、教団などが宗教法人になります。非営利団体で、公益事業が行え、税制面で特典があるといわれていますが、具体的には、宗教法人は収益事業に対してのみ課税し、一般事業の税率とは異なる低率の税率で課税さ...続きを読む

宗教とは、神や仏といった超自然的な存在に対しての信仰や、それにかかわる営みを指す言葉です。神仏の教えを信じることで、安らぎを得たいとする心の働きのことです。英語のreligionは、ラテン語のreligioからきた言葉で、神様を崇敬し、畏怖するという意味があります。世界三大宗教は、仏教、キリスト教、イスラム教の三つです。続きを読む

得度式とは、仏門に入り僧侶になるための儀式です。師匠となる僧侶に髪を落としてもらい、衣、袈裟といった僧侶の必需品を受け取ります。戒法を受けて僧侶の仲間入りをします。得度は大谷派では親鸞が9歳で得度したため9歳から可能で、一般的には遅くても20代までに寺院の跡継ぎは得度するといいます。そのため子どもの得度式もあり、京都では夏休みの風物...続きを読む

東大寺は、奈良県にある華厳宗の大本山で、奈良の大仏が鎮座する寺としても有名です。聖武天皇が皇太子を供養するために建立した金鐘寺が東大寺の前身です。南都七大寺の一つに数えられます。奈良の大仏として知られている盧舎那仏は、東大寺の本尊になります。奈良の大仏は観光の目玉ですが、同時に信仰の礼拝対象でもあります。大仏が鎮座する大仏殿は、木造...続きを読む

廃仏毀釈とは、明治に起こった神仏分離をきっかけに起こった、仏教を排除しようとする運動のことです。寺院や仏像が取り壊され、仏壇などの仏具も破壊されました。江戸時代の厳しい寺請制度で、汚職の温床となっていた寺院に反感を持っていた庶民と、神道の復古を目指した一部の神職とが中心になって起こした運動ともいわれています。神仏習合を廃止し、仏像を...続きを読む

神仏習合とは、日本に元来あった神様の信仰である神道と、外国からやってきた仏教の信仰がひとつになった宗教の考え方で、奈良時代に始まったものです。日本には元来神様が存在しました。自然の中にも神様がいたり、朝廷にも神様がいました。仏教が伝来したとき、仏教の仏もまた、日本古来の神様の一人として迎えられたという歴史があります。そこで神社に神宮...続きを読む

日蓮とは、日蓮宗の開祖で、鎌倉時代の僧侶です。16歳で天台宗清澄寺に出家し、法華経の信仰を説きました。辻説法などにおいて他の宗派を攻撃、論破したとして、伊豆に流刑になり、許されて戻るとさらに他宗派を攻撃したため、佐渡に流されました。赦免後は、身延山で弟子を育成し、61歳で入寂しました。続きを読む

「ずっと家にいて終活が進まない」 「そろそろ納骨したいのに見学ができない」 そんなお悩みを少しでも解決すべく、青山霊廟(東京都港区北青山2-12-9・外苑前徒歩2...

【PR】不安定な世情の中、終末期について意識させられ、ご不安に思われる方も増えてきています。 エンパークでは、こんな世情だからこそ、心配されている方が増えている「葬儀・...

[PR] 葬儀を終えて納骨先を探そうと調べてみると、想像以上に選択肢が多くて悩むことも少なくありません。 墓地や霊園だけでなく、屋内の納骨堂や永代供養墓、樹木...

[PR] 「はじめての喪主、、、どこに相談すればいいの?」 「葬儀社を選ぶときに気をつけたほうがいいことは?」 「どうやって葬儀社を探せばいいの?」 ...

解体に関する記事の監修者

お金に関する記事の監修者

実務家ファイナンシャルプランナー

ライター・レポーター

地味に忙しい幸運体質の編集人

ライター・ディレクター

家の建築・リノベーションの専門家

大人のためのbetterlifeマガジン