五十回忌

五十回忌とは、故人の没後、49年目の祥月命日のことです。三十三回忌と並んで、五十回忌を弔い上げにして、最後の年忌にするケースが多く見られています。五十回忌をきっかけてに寺院へ永代供養をお願いします。五十回忌が終わると、五十年ごとに百回遠忌。百五十回遠忌を行う場合もあります。仏壇の位牌は、戒名の入ったものを片づけて、先祖代々之霊位とし...続きを読む

五十回忌とは、故人の没後、49年目の祥月命日のことです。三十三回忌と並んで、五十回忌を弔い上げにして、最後の年忌にするケースが多く見られています。五十回忌をきっかけてに寺院へ永代供養をお願いします。五十回忌が終わると、五十年ごとに百回遠忌。百五十回遠忌を行う場合もあります。仏壇の位牌は、戒名の入ったものを片づけて、先祖代々之霊位とし...続きを読む

真言宗とは大日如来を本尊とする仏教の宗派です。平安時代に弘法大師空海が開いた宗派で、本山は高野山金剛峯寺になります。この身のままで仏になるという即身成仏を説いています。修行は、身口意の三密修行で、身体、言葉、心の修行を行うことで、誰でも仏になることができるとしています。平安時代に貴族の間から広まり、加持祈祷を行いました。続きを読む

友人葬とは、葬儀の際に僧侶を呼ばず、故人の近しい人が集まって行う葬儀をさします。一般的には、創価学会の葬儀を友人葬と呼び、在家の会員の葬儀で、会員が集まって葬儀をする形式としても知られています。僧侶は呼ばず、戒名もつけずに、亡くなる前の名前をそのまま俗名とします。読経は学会の勤行・唱題会と同じ手順で行われます。また、創価学会の友人葬...続きを読む

弔い上げとは、年忌の最後を指して言います。一般的には三十三回忌や五十回忌がこれにあたりますが、十七回忌、百回忌などを節目に弔い上げとすることもあります。弔い上げをもって、それ以降の仏事は行わず、年忌法要は終了ということになります。五十年後、百年後となると故人を直接知る人はほとんどいなくなってしまうでしょうから、子孫によって法要を営む...続きを読む

真宗大谷派とは、浄土真宗の一派で、東本願寺を本山とします。約8900寺院が大谷派に所属するといわれています。浄土真宗本願寺は、十二世法主の長男教如ではなく、豊臣秀吉の支持を受けた三男の准如を跡継ぎにしたために、西と東に分裂しました。准如がお西さんを継ぎ、独立した十二世法主の教如が、徳川家康に京都に寺地をもらって始めたのが東本願寺で、...続きを読む

浄土真宗とは、浄土宗の開祖である法然の弟子、親鸞が始めた浄土教の一派です。阿弥陀仏の力で万人が救済されるという絶対他力の教えで、信心があれば、往生すればすぐに成仏できるという考え方です。そのため、授戒や引導などがありません。帰敬式といって、生前に仏弟子となった証しとして、おかみそりを行い、戒名ではなく法名をもらうことで帰依します。浄...続きを読む

浄土宗とは法然を宗祖とし、阿弥陀仏を本尊とする仏教の宗派です。極楽浄土に往生することができると説き、そのためには、阿弥陀如来の救いを信じ、南無阿弥陀仏を唱えます。念仏を唱えることで極楽浄土へ行くという考えは、他力と言います。浄土宗では、浄土にいても、仏となってこの世に戻り、人々を救うことができるとしています。本山は京都の知恩院(華頂...続きを読む

葬儀ローンとは、葬儀会社が窓口になって取扱いを受け付けている、消費者金融や信販会社、クレジット会社などのローン商品の総称です。労働金庫や信用金庫でも取扱い商品があるところがあります。当然、銀行と消費者金融では金利が違ってくるので注意が必要です。ブライダルローンなどに比較して、短期間の融資も可能になるので、故人の口座が凍結されてしまっ...続きを読む

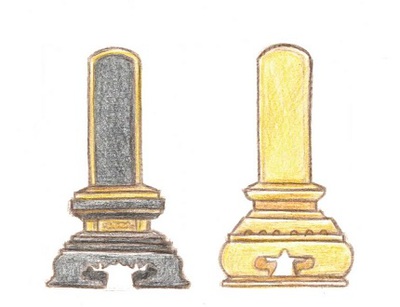

屏位とは位牌のことです。位牌とは亡くなった方の戒名や没年月日などを記載したもので、仏壇に備えて亡くなった方と思い偲ぶものですが、その位牌にも幾つかの種類があるのです。ドラマなどのシーンでよく見かけるのは、比較的大きな板位牌で、亡くなった故人一人分の名前が記載されたものですが、それ以外に回出位牌(繰り出し位牌)と言って、装飾されたケー...続きを読む

戒名料とは、僧侶に戒名をつけてもらった代わりに支払うお金のことをさします。一方、戒名はお金で買うものでないということから「戒名料」という言葉自体を用いることを避けるべきという考え方や、戒名料という言葉は用いず、お布施に含むという考え方もあります。戒名は本来、生前に修行を行って得るものといわれています。しかし一般的には、故人が亡くなっ...続きを読む

墓石とは、墓の標し(しるし)として建てる石のことです。墓石を指して墓ということもあります。法律用語で墳墓とされるものは、遺骨や遺体を納めるためのもので、この場合は、墓石だけでなく、カロートや境界石、外柵までも含めて墳墓としています。墓石には一般的に、故人の戒名、姓名、没年などを刻みます。先祖や故人をしのび、遺された人が定期的にお参り...続きを読む

本位牌には板位牌と回出位牌(くりだしいはい・繰出位牌)の二種類があります。故人のために個別に作られる位牌を板位牌と呼びます。台座に札板がついた形をしています。新しく作る位牌が、板位牌になります。回出位牌は、祖先代々の位牌を、ひとつにまとめるために、中に札板を10枚程度収納できるようになった、箱型の位牌です。夫婦など二人以上の戒名など...続きを読む

社葬規定とは、社葬のコストを経費計上するために、社内で議事録を作成する必要がありますが、その際の手引きをあらかじめまとめたものをいいます。議事録を作り、詳細を文章化していくために、取締役会規定の内規のようにして、あらかじめ準備しておくのが社葬規定ということになります。社葬規定が準備されていれば、取締役会では認証していくだけの作業にな...続きを読む

道安とは、初期中国仏教の基礎を築いた中国東晋時代の僧侶です。12歳で出家し、仏図澄に学びました。経典の翻訳や、僧団の制定、戒名における「釈」を初めて名乗ったことなど、中国における仏教の発展に大きく貢献しました。漢和仏典の目録作成や、般若経典の研究、解釈を通して、仏教を広めていきました。続きを読む

信女とは女性の戒名の最後につく語で、男性でいう信士にあたります。信女は位階の中では下の位になりますが、もっとも一般的な戒名とも言われます。信女は、サンスクリット語のuvayiを音写した優婆夷から来ています。戒名は通常2文字からなります。一文字は自分の名前からとり、もう一文字は、仏教の世界の文字や、お経から一文字を取って、作るケースが...続きを読む

信士とは男性の戒名の最後につく語で、女性でいう信女にあたります。信士はもっとも一般的な戒名とも言われ、位階の中では下の位になりますが、寺院によっては、ほとんどの戒名が、この信士、信女であるケースも少なくありません。信士は、サンスクリット語のupasakaを音写した優婆塞から来ていると言われています。優婆塞は、仕える、敬う、礼拝すると...続きを読む

授戒会とは、仏の弟子になって、戒という約束事を守ることを誓う儀式です。授戒を受けると戒名がつき、徳を積むことができるといいます。生前に授戒会に出席して戒名を受けることもできますが、戒名の準備がないまま亡くなった場合、葬儀の際に授戒を受けることになります。続きを読む

回出位牌・繰出位牌は、箱型になった位牌に、札板を収納できる方式になった位牌です。先祖代々の位牌がたくさんある場合に、まとめて一つの位牌におまつりします。10枚程度収納できるようになっています。一番前の札板には、○○家先祖代々乃霊位などの文字を入れます。中に入る札板には、それぞれの先祖の戒名を記します。中に収めている札板は、命日の順に...続きを読む

お車料とは、僧侶へ渡すお布施のひとつで、葬儀や法事の際に、僧侶に足を運んでもらった場合に、交通費にあたるものとして渡すものです。本来は、僧侶の送迎ができない際に、渡していました。お布施は、読経料や戒名料を含めて、後日寺院へ出向いて渡すこともできますが、最近では、お通夜や告別式、法事を行うその場で渡すことも増えています。白い封書に、お...続きを読む

日蓮宗とは、鎌倉時代に日蓮によって始まった仏教の一派です。妙法蓮華経を唱えるので、日蓮法華宗とも言われています。日本人の宗祖の名前が宗派名になっているのは、日蓮の日蓮宗のみです。南無妙法蓮華経の七文字は、本仏の声そのものという考え方です。日蓮入滅の日のお祭りは、お会式(おえしき)と呼ばれています。池上本門寺(東京)の10月12日のお...続きを読む

「ずっと家にいて終活が進まない」 「そろそろ納骨したいのに見学ができない」 そんなお悩みを少しでも解決すべく、青山霊廟(東京都港区北青山2-12-9・外苑前徒歩2...

【PR】不安定な世情の中、終末期について意識させられ、ご不安に思われる方も増えてきています。 エンパークでは、こんな世情だからこそ、心配されている方が増えている「葬儀・...

[PR] 葬儀を終えて納骨先を探そうと調べてみると、想像以上に選択肢が多くて悩むことも少なくありません。 墓地や霊園だけでなく、屋内の納骨堂や永代供養墓、樹木...

[PR] 「はじめての喪主、、、どこに相談すればいいの?」 「葬儀社を選ぶときに気をつけたほうがいいことは?」 「どうやって葬儀社を探せばいいの?」 ...

大人のためのbetterlifeマガジン

ライター・レポーター

解体に関する記事の監修者

お金に関する記事の監修者

実務家ファイナンシャルプランナー

家の建築・リノベーションの専門家

ライター・ディレクター

地味に忙しい幸運体質の編集人