仮埋葬

仮埋葬とは、正式に遺骨を墓地などに納骨するまでの間、仮の処置として一時的に埋葬しておくことです。仮埋葬の始まりは土葬(仮に遺体を土の中に埋めていくこと)からきていると言われています。一時的に仮埋葬として土葬された遺体は後に、掘り起こして洗骨または火葬されて、正式な埋葬地、墓へ納骨するなどの対応が行われます。続きを読む

仮埋葬とは、正式に遺骨を墓地などに納骨するまでの間、仮の処置として一時的に埋葬しておくことです。仮埋葬の始まりは土葬(仮に遺体を土の中に埋めていくこと)からきていると言われています。一時的に仮埋葬として土葬された遺体は後に、掘り起こして洗骨または火葬されて、正式な埋葬地、墓へ納骨するなどの対応が行われます。続きを読む

院号は、戒名や法名の中で、院の字がついたもののことを言います。生前から寺院に貢献した人や、社会的に貢献度の高い人が、戒名の上位としてつけるものです。元来は天皇をはじめとする皇族や、将軍家の戒名として用いられていました。院号と居士号を合わせた院居士という戒名もあります。院号は、お寺への貢献度によるといわれるように、通常の戒名、法名をい...続きを読む

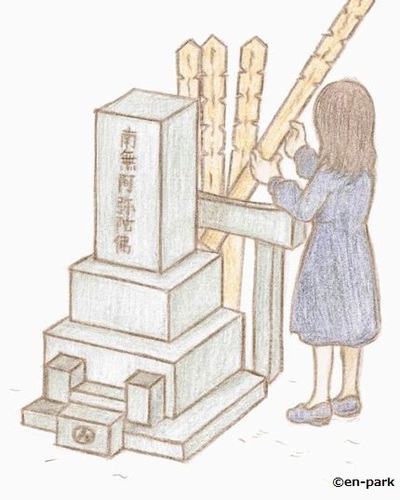

塔婆供養は、卒塔婆(板塔婆)を回忌供養・回忌法要やお彼岸・彼岸法要、初盆・お盆などの時期に、お墓の後ろに立てることをいいます。塔婆は、釈迦の遺骨を分骨して、塔を建てて供養したのが、その始まりと言われています。五重塔から五輪塔に変わり、五輪塔を簡略化したものが現在のような板塔婆です。板塔婆は人間の形をかたどっているといわれ、上から順に...続きを読む

お彼岸とは、毎年「春分の日」と「秋分の日」を挟んだ一週間のことをいいます。彼岸とは、岸の向こうをという意味があり、岸の向こう(悟りの世界)を差している言葉でもあります。この岸の向こうにある「悟りの世界」とは特に浄土系の信仰で用いられる考え方であり、死者は阿弥陀如来の導きによって彼岸(向こう岸)へ渡ることが出来ると考えられています。お...続きを読む

初彼岸とは、故人が亡くなって初めて迎えるお彼岸のことをさします。初彼岸は、故人が初めて悟りの世界、極楽浄土にいくといわれています。彼岸は春と秋にあります。春分の日と秋分の日の前後三日間を合わせた七日間です。彼岸という言葉は、もとは到彼岸のという言葉の略だといいます。彼岸は向こう岸を表し、それは煩悩を断ち切って悟りの世界だとされていま...続きを読む

東寺とは、京都市にある東寺真言宗の総本山です。嵯峨天皇から空海に東寺が下賜(かし)されて、真言密教の根本道場となったことから、日本で最初に密教寺院が誕生したといわれています。空海が住居を構えたところとして、御影堂(みえいどう)では今でも毎日、生身供といって、空海が生きているように毎朝食事が出されているといいます。1994年には世界遺...続きを読む

華厳宗とは、大乗仏教の宗派のひとつです。華厳経を所依とし根本聖典にしています。独自の教学体系を立てています。開祖は杜順で、第二祖が智儼、第三祖は法蔵、第四祖は澄観、第五祖の宗密へと相承されています。華厳教学は、天台教学に並ぶ仏教の代表的な思想です。華厳宗では四法界と言う世界感があります。人間の考える実法界、自我を捨てた虚無の理法界、...続きを読む

鬼子母神は安産や育児の神です。法華経護持の神でもあります。天女が胸に子どもを左手で抱いて、右手には吉祥果を捧げています。鬼子母神は、日本だけでなくインドでも安産、子育て、子宝に恵まれるとされています。鬼子母神はまた、『近光明最勝王経』や『孔雀王』で法華経護持の神として説かれていて、日蓮宗のお寺でも見ることができます。続きを読む

鑑真とは、奈良時代に日本に仏教の教えを正しく広めるため活動した帰化僧です。日本に律宗を開いた開祖です。唐の揚州江陽県の生まれで、14歳で得度し、20歳で長安に入り、翌年から律宗・天台宗を学だといわれています。当時の日本には伝戒師が必要で、聖武天皇は優秀な僧を探していたため、742年に日本から唐に渡った僧・栄叡、普照などに戒律を日本に...続きを読む

霊場とは、霊験あらたかな場所のことです。一般的には神社、寺院といった宗教施設や、聖人の誕生地、居住地、墓などといったゆかりのあるところなどがあげられます。特定の宗教の発祥地、本山など古くから信仰の対象になっている神聖な土地です。続きを読む

墓地には寺院墓地、公営霊園、民営霊園の3つがあります。公営霊園とは、都道府県や市町村などの自治体が管理・運営している墓地のことです。特徴として挙げられるのは、・自治体が運営しているので、経営が安定している・宗旨・宗派を問われない・永代使用料が比較的安く設定されている場合も・石材店を自由に選ぶことができるなどです。ただし誰でも購入でき...続きを読む

墓地には寺院墓地、公営霊園、民営霊園の3つがあります。昭和30年代に寺院墓地や公営墓地が不足が問題となり、新しく民営霊園が登場しました。民営霊園とは、営利を目的としない公益法人や宗教法人に経営が許可されている墓地のことです。宗教法人の経営であっても、宗旨・宗派不問の墓地として販売しているものを、民営墓地と呼ぶ場合もあります。特徴とし...続きを読む

寺請制度とは、江戸時代にキリスト教を排除する目的で「すべての人は寺院の檀家となり、寺院から寺請証文を受け取ること」を強要した制度です。檀家は特定の寺院に所属することでお布施を払い、葬儀や法要の一切をおこなってもらうことになります。寺院はお布施で潤うことになりますが、同時に檀家の管理を請け負う責任を持たされることになりました。事実上寺...続きを読む

永平寺とは、福井県吉田郡永平寺町にある、曹洞宗の大本山です。道元が開山しました。出家参禅の道場として名高く、敷地には山門、仏殿、法堂、僧堂、大庫院、浴室、東司など修行の中心となる七堂伽藍の他にも、大小70余りの殿堂楼閣があるといいます。室町時代に天皇から「曹洞宗第1道場」の勅額を贈られたことから、その歴史は始まったといいます。樹齢6...続きを読む

檀家制度は、江戸時代の寺請制度がその始まりと言われています。檀家が、特定の寺院に所属して、葬祭供養一切をその寺院に任せる代わりに、布施として経済支援を行うことが檀家制度です。江戸時代は、宗旨人別帳などと呼ばれる戸籍台帳のようなものを寺院が作成管理していました。これには檀家の家族、奉公人、出入りの行商人などのすべての項目があり、名前、...続きを読む

臨済宗は、禅宗のひとつです。中国禅宗の五家七宗の一つが、鎌倉時代に明庵栄西が日本に伝えました。看話禅は、師匠が出す公案という問題を、弟子が、体全体で答えを見出す中で、理論を超えた真実を探すというものです。また、師匠と二人きりで対面し、弟子が提示した結果を、師匠が検証する参禅を行うことで、体得しました。浄土宗、浄土真宗の念仏を唱えて極...続きを読む

施餓鬼とは、お盆の時期に行われることが多い仏教行事の一つです。餓鬼(がき)とは、俗にいう生前の悪行によって亡者の世界に落とされた魂や無縁仏となっているような霊や魂の事を言い、常に飢えと乾きに苦しんでいるものを指します。施餓鬼とは、そういう者たちにも食べ物や飲み物などの供物を施すことで餓鬼の供養を行う法要行事です。施餓鬼法要のお供え物...続きを読む

役僧とは、葬儀や法事などで導師について従う僧のことです。伴僧とも言われます。葬儀を取り仕切るのは導師ですが、規模の大きな葬儀になると、導師の次に格がある脇導師が来て、その下に役僧がいます。導師は菩提寺の住職など、住職資格を保有している僧侶でなければなりません。菩提寺より寺格が上の寺院から、葬儀や法事のために来てもらうこともできるでし...続きを読む

霊園の募集で「宗旨宗派問わず」という場合には、実際にはさまざまな解釈があります。霊園と言っても、寺院墓地、民間墓地、公営墓地とそれぞれに特徴がありますから、文字通り(仏教徒であれば)宗旨宗派は問わずに墓所を構えることができる公営霊園や、民営霊園もあります。「宗旨宗派問わず」だけでなく「宗教問わず」となっていれば、どんな宗教を信仰して...続きを読む

白骨の御文とは、浄土真宗本願寺の八代蓮如の法語です。手紙風に書かれています。「朝には紅顔ありて、夕には白骨となれる身なり」という有名な一文があり、人間の無常を語り、念仏をすすめる内容になっています。蓮如の書いた消息を、圓如が編集したものとされています。消息とは手紙のことです。五帖で合計八十通あり、一帖から四帖までは年月日の順に並んで...続きを読む

「ずっと家にいて終活が進まない」 「そろそろ納骨したいのに見学ができない」 そんなお悩みを少しでも解決すべく、青山霊廟(東京都港区北青山2-12-9・外苑前徒歩2...

【PR】不安定な世情の中、終末期について意識させられ、ご不安に思われる方も増えてきています。 エンパークでは、こんな世情だからこそ、心配されている方が増えている「葬儀・...

[PR] 葬儀を終えて納骨先を探そうと調べてみると、想像以上に選択肢が多くて悩むことも少なくありません。 墓地や霊園だけでなく、屋内の納骨堂や永代供養墓、樹木...

[PR] 「はじめての喪主、、、どこに相談すればいいの?」 「葬儀社を選ぶときに気をつけたほうがいいことは?」 「どうやって葬儀社を探せばいいの?」 ...

ライター・レポーター

ライター・ディレクター

実務家ファイナンシャルプランナー

お金に関する記事の監修者

大人のためのbetterlifeマガジン

家の建築・リノベーションの専門家

地味に忙しい幸運体質の編集人

解体に関する記事の監修者