結界

結界とは、一般的には神社仏閣における聖なる場所と、俗なる場所とを分ける境目のことです。仏教用語から始まったものですが、密教や神社でも同じ概念があります。仏教の修行では、一定地域を聖域として寺院の境内のなかに領域を定めます。密教では一定の修法の場所には印を結び、真言を唱えて護り浄めます。続きを読む

結界とは、一般的には神社仏閣における聖なる場所と、俗なる場所とを分ける境目のことです。仏教用語から始まったものですが、密教や神社でも同じ概念があります。仏教の修行では、一定地域を聖域として寺院の境内のなかに領域を定めます。密教では一定の修法の場所には印を結び、真言を唱えて護り浄めます。続きを読む

角塔婆は、五輪塔の形がもとになっており、五輪塔を簡略化した供養に用いられる四角柱です。角塔婆を簡略化したものが、一般的にお墓に立てられる板塔婆といわれています。五輪塔も角塔婆も、世界の構成している五大物質を表し、上から、空・風・火・水・地の梵字が書かれ、その下に故人の戒名が書かれています。側面には大日如来を表わす梵字と、その下に建立...続きを読む

梢付塔婆とは、杉・松・柳などの生木に枝がついたまま立てる塔婆のことです。生木を立てることから「生木塔婆」、杉を用いることが多いことから「杉塔婆」とも呼ばれます。古来から杉は神聖な木だとされていたたため、よく杉が用いられていたといわれています。続きを読む

遍路とは、祈願の目的で、四国の弘法大師空海の霊場八十八箇所を巡り歩くことをいいます。一番札所霊山寺から順番にまわって、最後の大窪寺が八十八札所になっています。最後までまわると、結願、満願といいます。八十八ケ所の霊場は人間の煩悩の数から来ているとも、男42歳、女33歳、子ども13歳という厄年の合計の数字から来ているとも言われています。...続きを読む

縁日とは、特定の神仏に縁を結ぶ日の意味で、この日にその神仏にお詣りをすれば、徳があるとされています。降誕、誓願など、それぞれの神仏に縁のある日を選び、祭祀や供養が行われます。干支から日付を決定して縁日を行ったり、毎月の決まった日付に縁日を行うところなどさまざまです。この日にあわせて開帳される三十日秘仏もあり、毎月八と十二日は薬師、十...続きを読む

三十日秘仏は、三十日を周期として、特別な日にだけ開帳することを許された秘仏のことです。この日は特別なご利益が受けられる日として、多くの人が寺院にあつまり、境内に縁日が起こるきっかけにもなりました。三十日秘仏は、十二支で定められたものでは、甲子の日は大黒天、寅の日は毘沙門天、巳の日は弁財天、庚申の日は帝釈天、午の日は稲荷明神、亥の日は...続きを読む

花祭りとは、釈迦の誕生を祝う法会です。釈迦が誕生したのは、今から約2500年前の4月8日と言われています。寺院によっては、誕生日にあたる4月8日、または旧暦の4月8日にあたる日に、花祭りのお祝いをします。花祭りは、釈迦が生まれた時に龍が天から飛んできて、香湯をそそいだといういわれがあることから、灌仏会とも言われています。釈迦は、釈迦...続きを読む

竹林精舎とは、インドの王舎城にあった僧院で、マガダ国の王舎城北門付近にあり、仏教で初めて建設された寺院といわれています。迦蘭陀長者(からんだちょうじゃ)が所有していた竹園で、長者が釈迦に帰依すると、竹林が献じられました。そこにビンビサーラ王が精舎を建立したものという説と、カランダカというリス、もしくは鳥が住んでいた竹で囲まれた園林を...続きを読む

祇園精舎とは、インドの舎衛国にあった僧院で、釈迦の説法の多くが行われた場所とされています。須達長者が、釈迦とその弟子のために寄進した寺で、中インドの舎衛城の南に旧跡が残っています。祇園は、祇樹給孤独園の略で、もとは祇陀太子の林園だったことや、須達長者が給孤独と呼ばれていたことからその名前がつきました。続きを読む

密教とは、教団の中で秘密の教義と儀礼を、師資伝承によって伝えていく仏教のことをいいます。密教と逆の立場にあるのが顕教です。顕教は広く大衆に向かって世界観を語り、明瞭な言葉で仏教の教えを説くスタイルです。密教はその反対で、信者だけが非公開な教団内で修行を行います。神秘主義的、象徴主義的な教義が中心になっています。宗教体験には神秘的な側...続きを読む

回向寺とは、祈祷寺に対して、先祖回向を行う寺という意味です。回向にはさまざまな意味があります。一般的には自分が行った善行を、他者の利益として差し向けることと言う意味で、良いことは回って戻ってくるという言葉でもあります。死者の供養や成仏を願って供養することも回向です。浄土真宗では往相廻向、還相廻向という言葉があり、阿弥陀仏の本願で浄土...続きを読む

隠元とは、江戸時代前期の僧侶です。黄檗宗の開祖で、明から来日しました。明朝禅を伝え、日本の禅宗に大きな影響を与えました。黄檗宗は、明風の伽羅様式や読経のスタイル、法要様式などが特徴的です。中国福建省の出身の禅宗の僧侶で、1654年、63歳の時に来日し、インゲン豆、西瓜、蓮根、孟宗竹、木魚などを日本に紹介した人としても知られています。...続きを読む

聖徳太子とは、飛鳥時代の摂政です。593年に推古天皇が即位したときに、摂政として補佐役となり、政治を助けました。冠位十二階、十七条憲法を設定し、小野妹子を隋へ派遣して国交を開きました。仏教を保護し、法隆寺、四天王寺などの多くの寺院を建立したことでも知られています。馬小屋の前で生まれたという伝説から厩戸皇子(うまやどのみこ)と呼ばれま...続きを読む

祈祷寺とは、祈願の目的で建立されたり、保護されたものです。多くは将軍や大名などが先祖供養の回向寺とは別に、利益祈願や一族の繁栄、戦の無事などを目的に建立したものです。現代においては、真言宗や天台宗系の寺院などにおいて護摩祈祷という、護摩木を焚いてご本尊様に願い事の成就を祈るのが、祈祷寺の特徴でしょう。護摩の炉に薪を入れてもやし、供物...続きを読む

仏舎利とは、入滅した釈迦の遺骨のことです。釈迦が亡くなった後、統治部族のマウラ族が、最初に仏舎利の専有を訴えたため、周辺の仏教国との間で争いが発生しました。その後、遺骨は八分され、残った灰は二つに分けて周辺の10カ所の寺院に祀られたのが、仏舎利の始まりと言われています。仏舎利の舎利は「遺骨・遺体」を意味するサンスクリット語の「sar...続きを読む

遺骨とは、亡くなった方の骨のことを指します。告別式を終えた遺体は、火葬場で荼毘に付されます。その際遺骨は、遺族によって骨壺へ納められます。これを骨揚げ、収骨とよびます。その後自宅や寺院に預けられた遺骨は、四十九日などを区切りとして墓地、納骨堂へと納骨されます。遺骨を2か所以上の場所に納骨する状態を、分骨と言います。分骨には、埋葬許可...続きを読む

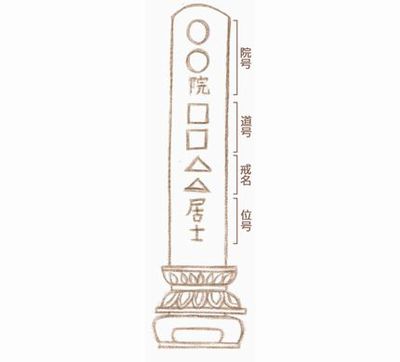

居士とは、出家せずに、家庭で修行をする仏教徒を表す言葉です。男性の在家仏教徒という意味です。家に居る士ということから名前がつきました。一般の信者と違って、出家こそしていないとはいえ、仏教の知識や経験においては、僧侶と同程度の力量を持っているという意味があります。また、戒名の最後の位号と呼ばれる部分につける敬称にも使われています。居士...続きを読む

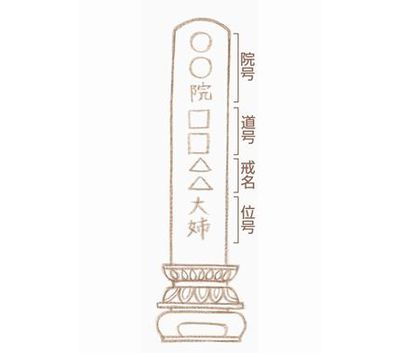

大姉とは、女性の戒名の最後につく語で、男性でいう居士にあたります。居士は、大士とも言われるため、大士に対して大姉となったとも言われています。戒名の位としては、信女の上にあたり、在家信者の女性につけられるといわれる称号です。続きを読む

南無妙法蓮華経とは、法華経の教えに帰依するという意味があります。南無はサンスクリット語で、「私は帰依します」の意味です。妙法蓮華経は、法華経の御教えの意味で、法華経の教えを信じるという意味になります。妙法蓮華経の妙は「正しい」法は「釈迦の教え」蓮華は白い蓮華の花の意味です。白は真実、正義の色で法蓮華教のことでもあります。お題目とも言...続きを読む

菩提寺とは、先祖代々のお墓のあるお寺のことです。檀家である自分たちと菩提寺との関係は、宗教儀礼に関してはすべてその宗派の作法に則り、菩提寺の運営維持を支えるという関係になります。葬式や法事をお願いする寺院でもあります。菩提寺は、先祖の墓があり、位牌をおまつりしてあるところです。仏事でわからないことを相談に乗ってもらえる場所でもありま...続きを読む

「ずっと家にいて終活が進まない」 「そろそろ納骨したいのに見学ができない」 そんなお悩みを少しでも解決すべく、青山霊廟(東京都港区北青山2-12-9・外苑前徒歩2...

【PR】不安定な世情の中、終末期について意識させられ、ご不安に思われる方も増えてきています。 エンパークでは、こんな世情だからこそ、心配されている方が増えている「葬儀・...

[PR] 葬儀を終えて納骨先を探そうと調べてみると、想像以上に選択肢が多くて悩むことも少なくありません。 墓地や霊園だけでなく、屋内の納骨堂や永代供養墓、樹木...

[PR] 「はじめての喪主、、、どこに相談すればいいの?」 「葬儀社を選ぶときに気をつけたほうがいいことは?」 「どうやって葬儀社を探せばいいの?」 ...

地味に忙しい幸運体質の編集人

実務家ファイナンシャルプランナー

解体に関する記事の監修者

ライター・ディレクター

家の建築・リノベーションの専門家

お金に関する記事の監修者

ライター・レポーター

大人のためのbetterlifeマガジン